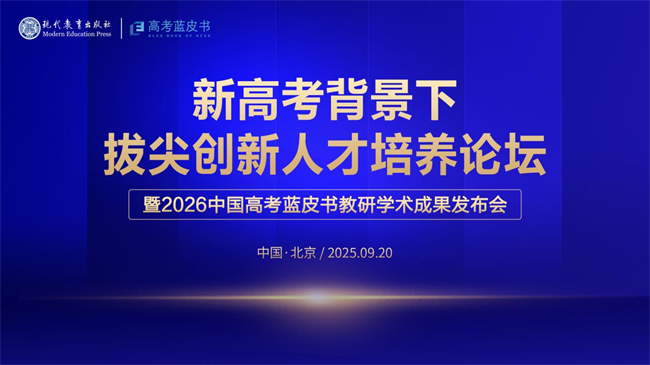

探索拔尖创新人才培养新路径,2026版高考蓝皮书在京发布

来源:中国教育文化 作者:紫绮 发布时间:2025-09-22

金秋送爽,丹桂飘香,由现代教育出版社主办的“新高考背景下的拔尖创新人才培养论坛”,于9月20日在北京大学中关新园成功举办。本次活动以“拔尖创新人才培养”为主题方向,聚焦新高考改革与拔尖创新人才培养,深入探讨高质量教育体系建设路径。作为《中国高考报告》教研学术的重要成果,2026版“高考蓝皮书”系列图书也在现场隆重发布。来自全国各地学术专家、校长、名师等近300位教育界知名人士莅临现场。现代教育出版社社长张晶晶为活动作开场致辞。

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确将“人才自主培养质量全面提高,拔尖创新人才不断涌现”作为教育强国建设的重要阶段性目标,提出要“完善拔尖创新人才发现和培养机制”。在拔尖创新人才培养的“基础教育—选拔衔接—高等教育”全链条中,高中是“核心孵化载体”,承担着人才“基础培育、潜力挖掘、方向引导”的核心任务;高考是“关键枢纽机制”,承担着“科学选拔、方向引领、体系衔接”的重要功能。二者相辅相成,共同构成拔尖创新人才从“培育”到“筛选”再到“输送”的关键环节。

发布会现场,山东创新教育研究院教授、高考研究专家李秀伟,代表中国高考报告学术委员会发布2026版蓝皮书核心教研成果。2026版蓝皮书以“提挈原理、兑现承诺”为核心,首次系统提出“中国式教育目标整体观”,整合“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”四大考查维度,真正实现“五育并举”与“全面发展”的有机统一。

中国人民大学吴玉章学者、高考政策研究专家徐尚昆教授在专题报告中指出,新高考改革以“一个坚持、两个转变、三条主线、四项原则、五大能力”为核心框架:坚持以创新人才培养为核心,推动高考从“解题”向“解决问题”、从“考知识”向“考能力素养”转变;命题紧扣“核心价值、能力素养、情境载体”三线,呈现“无价值、不入题,无思维、不命题,无情境、不成题,无任务、不立题”特征,聚焦信息获取与加工、逻辑推理与论证、科学探究与建模、批判性思维与创新思维、语言组织与表达等五大关键能力,实现人才选拔与国家战略对接。

人大附中原教学校长、全国著名特级教师、高考研究专家沈献章从实践出发,分享校本探索经验时提出,拔尖人才培养需兼顾“教育公平”的双重维度:以“有教无类”保障基础公平,让每个学生享有优质教育资源;以“因材施教”实现高级公平,为不同潜质学生提供适配成长路径。

在论坛环节,山东教育社编审陶继新与原教育部基础教育司高中处处长、课程教材发展中心原副主任曹志祥先生、李秀伟教授、沈献章校长、徐尚昆教授、山东大学副教授孙晓翠女士五位专家围绕“拔尖创新人才培养”,从政策制定、实践探索、理论研究等不同维度展开讨论,共同探讨如何在新高考背景下,培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才。他们认为,拔尖人才培养是系统工程,需基教回归学科本质、强化科教融合、搭建资源平台。五位来自不同领域的专家,也是中国教育改革的见证者和实践者,现场气氛热烈,观点精彩纷呈,让与会嘉宾对新高考背景下,如何培养更多具有创新精神和实际能力的高素质人才有了更深认识。

自2019年面市以来,高考蓝皮书系列图书与高考改革同频共振,围绕“教育高质量发展”政策方向,紧跟新高考综合改革趋势,聚焦当下创新拔尖人才核心基础素养与时代所需关键基础能力方向,是了解高考新政策、命题趋势、备考策略、学习应用的指导用书。通过线下多场景教研一体化服务,全面赋能高中学校一线教研及备考学习,已有超过一百万名教师使用。

本次发布会同步展示了2026版高考蓝皮书系列图书的调研、编撰历程和新版亮点等内容。2026版“高考蓝皮书”系列图书,包括《中国高考报告(2026)》以及《高考命题研究与应用(2026,九科)》《高考试题分析(2026,九科)》《高考关键能力培养与应用(2026,九科)》,共计28本。从“解读高考政策、阐释命题依据”到“破解命题密码、服务命题实践”,再到“加强考教衔接,精准引导教学”,体系完整,可满足教育管理者、教学管理者、教研人员、高中老师、高中各年级学生的需求。

本次活动的成功举办,不仅精准把握并解读了高考改革与创新拔尖人才培养的时代新趋势,更成功凝聚起“立足本土、继旧开新”的广泛教育共识,为高考综合改革、服务新时代人才强国战略贡献了重要研究力量。