重外院学子三下乡:探秘巫溪文化,青春助力传承振兴

来源:中国教育文化 作者:紫绮 发布时间:2025-08-27

【重庆外语外事学院8月26日讯】(通讯员 谭玲)近日,重庆外语外事学院"青山逐梦薪火传习"溪望启航乡村振兴促进团深入巫溪县开展实地调研活动。团队重点走访了大漆工艺传承基地、巴绣技艺展示场所、盐文化遗址及红色革命教育基地等具有重要历史文化价值的地点,通过实地了解、深度访谈和亲身体验等科学调研方式,全面挖掘巫溪特色文化内涵,以实际行动贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴战略的重要指示精神,为促进优秀传统文化传承发展和乡村振兴事业贡献青春力量。

大漆工作室:触摸千年技艺的现代新生

在大漆工艺传承方面,实践团走进上磺镇“漆果儿”漆艺工作室,与大漆工艺传承人李心果老师展开深度交流。成员们近距离观摩了工作室里的各式大漆成品,聆听李心果老师详解选材、制胎、髹漆等数几十道复杂工艺流程,了解到每件作品至少需半年匠心打磨。他提到,巫溪大漆以往大多用于棺木。为此,他将大漆工艺与日用品融合,推出手镯、手串、戒指等饰品,让古老技艺融入现代生活。大漆工艺国内已有八千多年历史,从河姆渡遗址朱漆木碗开始,但巫溪大漆传承曾断层,仅留存棺木涂漆的简单用法。李心果老师因就读非遗保护专业,得知家乡有大漆资源却缺表现形式后,返乡创业传承本土漆文化,呼吁更多人加入传承队伍。

(图为实践团与巫溪大漆传承人李心果合照,谭皓泽摄)

非遗展示馆:体验巴绣的细腻匠心

实践团一行还来到巫溪县非遗展示馆,探访国家级非遗——巴绣。在现场,成员们目睹了传承人姚江莲老师正在绣制的1.9米长宽巴绣作品,得知此类巨作需5人耗时一年才能完成。姚江莲老师向大家介绍了巴绣对材料的严苛要求,即16根真丝捻制的细线与特制真丝底料。实践团成员认真学习了“乱针绣”“平针绣”“打籽绣”等核心针法,并尝试体验平针绣,在针脚歪斜、线结松散的实操中,深刻体会到这项技艺背后“十年功”的坚守。团队还了解到巴绣在胸针、丝巾等文创产品中的创新应用,以及政府助力传承非遗文化,开设教学班传承技艺的故事。

(图为实践团与巫溪巴绣传承人姚江莲合照,谭皓泽摄)

(图为团队成员学习体验巴绣,谭皓泽摄)

(图为巴绣作品,黄艳林摄)

宁厂古镇:追溯盐文化的兴衰与坚守

实践团前往宁厂古镇,探寻有着5000余年历史的盐泉遗址,并与制盐工人贺言修深入交流,了解盐厂的跌宕发展史。团队沿盐马古道追溯历史,聆听宁厂古镇在抗日战争时期以“川盐济楚”战略支援前线的故事——1941年8月日军空炸盐厂后,盐工们克服破坏坚持生产的不屈精神,让成员们深受震撼。实践团还走访了仍居住在古镇的村民,目睹古镇因盐厂关停走向没落的现状:1996年大宁盐场关闭,全镇约百余人,多数房屋空置,危房与自然相融。通过实地探访,团队触摸到盐文化中的坚韧与沧桑。

(图为实践团于盐马古道上行走,杨宇晗摄)

(图为制盐工人贺言修为实践团介绍制盐工序,杨宇晗摄)

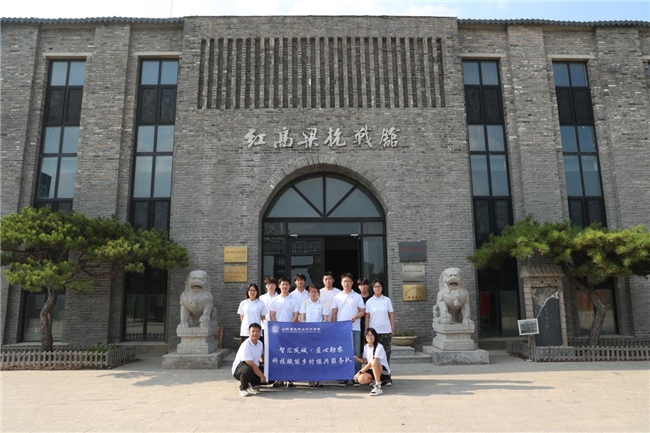

长红村:感悟红色文化的时代传承

实践团来到巫溪县长红村,这里作为红军入川第一线,留存着丰富的红色基因。团队深入调研,了解到长红村既是红色革命见证地,也是新时代乡村振兴示范点。成员们看到1932年红三军用锅灰写下的“铲不掉的标语”,感受红色历史的厚重。为深入感受红色精神,实践团沿当年红军行军路线“重走长征路”,在崎岖山路上体验红军行军的艰辛,深刻感受到红军长征途中的艰难险阻和坚韧不拔的意志。实践团与村民交流,得知当地通过挖掘红色文化和旅游景点吸引游客,实现红色文化保护与乡村振兴的融合发展。通过走访,团队深刻体会到红色精神在当代的传承活力,以及其为乡村发展注入的强大动力。

(图为实践团在长红村红三军遗址合照,谭皓泽摄)

(图为实践团在长红村重走长征路,谭皓泽摄)

在本次实践活动中,重外院青年学子充分发挥先锋作用,以饱满的热情和创新的视角深入记录巫溪县丰富多彩的多元文化内涵,通过扎实有效的实际行动积极推动优秀传统文化传播工作。实践团以高度的责任感和使命感,为非物质文化遗产保护传承、历史文化赓续发展以及乡村振兴战略实施贡献了青春智慧和力量,使巫溪地区珍贵的文化遗产在新时代焕发出蓬勃生机与创新活力。