《玉振诗音鸣良渚,凤鸣华夏启云章》——【华夏诗社】荣膺国内知名诵读平台【诗音】 颁发特别贡献奖开启数字诗脉新纪元

来源:中国教育文化 作者:李明轩 发布时间:2025-02-17

一、华夏诗社:荣膺诗音平台特别贡献奖——

良渚文明,乃诗意中国的文化传承地

2025年乙巳年正月十五,当良渚遗址的月光漫过五千年的玉琮纹路,【华夏诗社】杭州运营中心迎来文明长河中的璀璨一刻——由扎根良渚文化腹地的【诗音】平台颁授“特别贡献奖”。

这座以厚实玻璃雕琢的奖杯,通体澄澈如冰,凝练如钻,唯有“特别贡献奖·华夏诗社”八字以现代行楷字体铭刻其中,至简至粹中尽显当代华夏的庄重。

至简设计的奖杯,凝练千钧,恰似远古玉璧“以素为贵”的哲思。剔透的玻璃肌理中,映照着良渚精神的文明微芒,亦折射出数字时代百万诗音的星河,将五千年玉脉传承与云端诗歌浪潮熔铸为永恒。

[华夏诗社]自2023年4月与[诗音]平台正式携手以来,[华夏诗社]以诗歌为舟楫,载着《一颗党心向中国》的信仰,携着《你是我前世一滴泪》的哀愁,以《青春不散场》的《执念》,在《黑夜里守望黎明》中追寻《诗魂》。在数字浪潮中劈开一条贯通古今的航道,以超百万诵读量续写“诗可以群”的文化传奇。

二、玉璧回响:当良渚基因注入数字诗行:

[诗音]平台深植于良渚文明沃土,恰如古玉承载“以玉礼天”的信仰,始终以“以声传文”为使命。[华夏诗社]作为香港中华众联出版社旗下专注诗歌创作的文学阵地,自诞生之初便承载着传承东方美学的使命。

2023年仲春,诗社创始人徐晔(笔名:刀锋)以其文化传播者的敏锐嗅觉,与国内头部诵读平台诗音达成战略合作。

这场“诗”与“音”的相遇,恰似流水遇知音——[诗音]平台凭借其百万级用户生态与专业声效技术,为诗歌插上声音的翅膀;华夏诗社则以深厚的创作底蕴,持续输送从清澈的童诗,到具有现实主义写照的优质诗作。这场“玉璞之地扬名华夏诗坛”的结盟,便注定在[诗音]诵读的现代科技载体的,文化长卷中落下了浓墨重彩之笔。

两年间,[诗音]平台内“华夏诗社”专区浏览人次突破百万大关,更有海外游子在后台留言:“在异乡听见[诗音]里诵友读华夏诗社副社长墨染倾城创作的散文《远去的故乡》,仿佛触摸到泛黄的家书。”

这份成绩单的背后,是副社长墨染倾城以企业家视野整合资源,秘书长十月风铃依托教育行业经验打磨内容矩阵。从惠州到杭州,从线下诗会到云端社区,他们构建起“创作-诵读-传播”的闭环生态。

这是[诗音]平台的技术赋能,让蛰伏在华夏大江南北,五湖四海的诗人们,在此得以破茧成蝶!

三、凤衔玉声:文化解码诗社徽章之凤凰图腾

[华夏诗社]创立之初,就收到了全国各地,乃至海外文学,诗词,作家圈内朋友的点赞支持和祝贺。[华夏诗社]的徽标构思的创意元素是:阅读,写作,东方,中国,力量,勇气,信心,希望,未来,期待,努力,奋进,蓬勃,朝气,阳光,勇气,信心等。

当这些元素成为设计的主线时,红色做为中国传统文化的主色彩,中国又是诗歌的国度,诗词文化便是中国文化的重要代表。红色是中国的色彩,红色是太阳的色彩,红色的中国在东方。因此,红色的徽标主色无可替代。

诗社首先是文学,是阅读,是书本。因此把诗社的主体造型设计为书本。简单的书本没有动感。书本只是阅读,不具有一定的创作力,为了展示出[华夏诗社]繁荣发展的生命力,把书本幻化成凤凰的创意,正是我们中国古老文化的元素的进一步导入。从古至今,凤凰,作为中国古典文学里的神鸟,不管是哪一个朝代都具有着非凡的意义所在。

据《山海经》记载,凤凰二鸟的形状像是普通的鸡,全身上下都是五彩斑斓的羽毛,头上的花纹是“德”字的形状,翅膀上的花纹是“义”字的形状,背部的花纹是 “礼”字的形状,胸部的花纹是“仁”字的形状,腹部的花纹是“信”字的形状。而这些,正是中国古典文化的精髓所在。

南齐诗人谢朓在《永明乐十首》曰:“彩凤鸣朝阳,玄鹤舞清商;瑞此永明曲,千载为金皇。” 可见,凤凰的寓意至高无上。

其次,中国土生土长的道教文化体系中有“九凤破晦”之说。现代诗人郭沫若所作的诗歌《凤凰涅槃》,指凤凰在火中重生并得到永生 浴火重生:经过火的燃烧后重生,比喻一种不屈不挠的奋斗精神,和一种坚强的意志。

凤凰涅槃,浴火重生正是火热初始的青春,在红色激情与梦想的时代中,释放红色的光华!

红色的凤凰站在东方,凤首居左,依照地图,左西右东。那正是未来中国凤凰们对着西方发出强力的中国之声!

中国传统的书法汉字“华夏诗社”是徽标的画龙点睛之笔。把书法艺术和书本,和凤凰结合起来。上下融合,图文相宜,形成一个整体的形态,这既是奖杯的造型,以镂空创意把红色的凤凰凸显而出;这更是当今闪耀于世,夺目灿烂的华夏子民的灵魂写实!

四、深耕诗音:让华夏之诗浸润青春的土壤

在【华夏诗社】适逢荣获【诗音】平台颁发的 “特别贡献奖” 这一荣耀契机之下,深耕教育行业二十年的【华夏诗社】秘书长,十月风铃认为:“诗歌传承需要时代接力。”

当下,[华夏诗社]正全力构建 “导师-新锐” 培育机制,由资深诗人倾囊指导青少年创作,如同点亮一盏盏诗意的明灯,照亮后辈前行的道路。那些从青春笔端流淌出的优秀作品,将被精心制成有声诗集,穿越空间的阻隔,抵达每一位爱诗之人的心田。

这种 “以老带新、以声传文” 的模式,宛如在诗歌文化的沃野上播撒下希望的种子,或将孕育出新一代诗歌文化传承者,让华夏诗歌的血脉绵延不绝。

[华夏诗社]怀揣着更大的文化抱负,决定加速推进意义深远的 “2025 校园诗歌文创与诵读计划”文化项目。

这项以 “植根传统,激活创造” 为鲜明宗旨的工程,恰似一场润泽青春心田的诗意春雨,必将带着文化的滋养和希望的讯息,势必将通过三大精心规划的路径落地生根,茁壮成长,绽放出绚烂的诗意繁花。

其一,于中小学校园内广泛设立 “诗歌工坊”。这些工坊,将成为校园里充满诗意与活力的文化角落,宛如一颗颗璀璨的文学明珠,镶嵌在教育的版图之上。想象一下,在一间间布置雅致的工坊内,阳光透过窗户,如丝缕般洒在摆放

着纸笔和经典诗集的桌面上,墙壁上挂着从古至今的诗歌名人画像和经典诗句,仿佛在诉说着千年诗意的流转。

诗人与学生们围坐在一起,以诗为媒,跨越时空对话,展开一场场心灵与心灵的碰撞。他们共写《给古代诗人的回信》,在这一独特的创作过程中,学生们深入探寻古代诗歌的豪情壮志、浪漫情怀,领悟古人的用词之妙、意境之深,用稚嫩却真挚的笔触,续写对诗歌传统的敬意与传承。

诗人们则以丰富的阅历和深厚的文学素养,为学生们指引创作方向,宛如智慧的引航者,激发他们内心潜藏的诗意火花,让诗歌的种子在青春的土壤里生根发芽,茁壮成长,绽放出属于他们的文学之花。

其二,在有声平台重磅打造 “青春留声” 专区。这一专区,是专为 14 -22 岁的年轻创作者搭建的闪耀舞台,犹如一座通往诗歌殿堂的金色桥梁。

在这个充满朝气与梦想的年龄段,年轻人对世界有着独特的感知和理解,他们的情感如泉涌,思维如电闪,亟需一个表达自我的出口。

“青春留声” 专区将汇聚这些年轻创作者的优秀作品,无论是对校园生活的细腻描绘,还是对青春梦想的大胆追逐,亦或是对社会现象的敏锐思考,都将在这里得以呈现,如同一幅幅色彩斑斓的青春画卷。

通过有声平台的专业诵读和传播,这些充满青春气息的诗作将飞入千家万户,让更多人感受到当代青年的诗意才华和精神风貌,如同一阵阵清新的春风,吹遍华夏大地。让年轻创作者们能够相互交流、切磋,共同成长,形成一个充满活力与创造力的青春诗歌社群,携手在诗歌的海洋中逐浪前行。

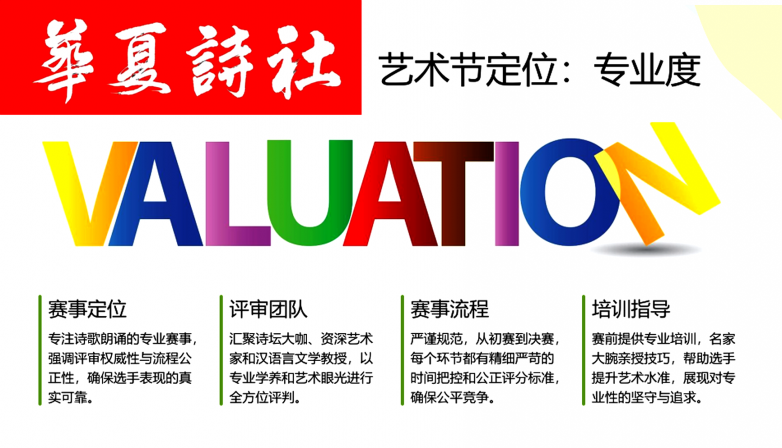

其三,创办独具特色的华夏诗社艺术节。艺术节将以 “古诗新创”“AI 对韵” 等创新形式为亮点,宛如一场文化与科技交融的盛宴,彻底打破大众心中 “诗歌 = 背诵” 的刻板认知,重塑诗歌在现代生活中的形象。

在 “古诗新创” 环节,参与者们将以古典诗词的韵律和意境为基础,融入现代生活元素和时尚表达,创作出既传承古韵又富有时代气息的新诗歌。这不仅考验创作者对古典诗词的理解和掌握,更激发他们的创新思维和想象力,如同为古老的诗歌注入新的生命力。而 “AI 对韵” 环节则是一场科技与诗歌的奇妙碰撞,利用先进的人工智能技术,让 AI 与人类诗人展开对韵比赛,AI 根据输入的关键词和韵脚,迅速生成对仗工整、意境优美的诗句,人类诗人则凭借深厚的文学底蕴和情感表达,创作出富有个性和灵魂的诗作。

这一项目将向人们展示诗歌文化活动,在做为当今世界AI科技领域勃发的“人工智能六小龙”的杭州城市环境下,文创也将凸显人类不可替代的创造力和情感表达的力量。

这如同用古老的“诗词曲赋”和现代的诗歌散文,在科技与人文的十字路口处点亮了一盏智慧的神灯,赐予人类的精神成为永恒!

艺术节期间,还将举办诗歌朗诵会、诗歌研讨会、诗歌书画展等丰富多彩的活动,让诗歌以多元的形式走进大众生活,成为一种全民参与、共享的文化盛宴,让每一个人都能在这场盛宴中品味诗歌的魅力,感受文化的温度。

通过 “2025 校园诗歌创作与诵读计划” 的深入推进,【华夏诗社】愿与各路有声平台携手并肩,宛如并蒂莲花,根茎相连,致力于让神州华夏的诗歌,在青春的土壤里深深扎根,茁壮成长,绽放出绚丽的时代华彩。

我们也坚信,这一计划将为传承和弘扬中华优秀传统文化注入源源不断的新生力量,续写数字时代诗歌文化的辉煌篇章,让诗歌的光芒照亮每一个角落,让文化的种子播撒在每一寸土地。

五、万象和鸣:构建诗意栖居的云端共同体

“让我们以诗为舟,载着五千年的月光,驶向属于未来的星辰。” 这座由[诗音]颁发给[华夏诗社],摆放在杭州城西某写字楼办公室的玻璃奖杯,正静默在案头超越时空,与良渚博物院的玉钺遥相对望。

五千年前,先民以玉器定义文明尺度;五千年后,一群诗人以声波丈量文化疆域。当[诗音]平台的诵读声越过苕溪,漫过莫角山宫殿遗址的残垣,我们或许正在见证一场新的文明仪式——这里没有燎祭的烟火,唯有诗句如玉屑纷飞,在数字星河中永续辉光。

当良渚先民将玉琮埋入祭坛时,或许未曾预见,五千年后的月光正通过光纤在云端流淌。在这个数字化的时代,诗歌不再是孤独的吟唱,而是通过网络平台汇聚成一片璀璨的星河。

声波重构时空的纪元,诗歌不再是竹简上的静默符号。当海外游子用颤抖的指尖点击华夏诗社里的散文《远去的故乡》诵读音频时,电磁波正载着乡愁穿透大洋;当山间孩童对着手机吟诵诗社成员创作的《一碗热面》的平凡生活写照文字时,声纹数据在云端化作翩翩墨蝶——这恰如《文心雕龙》所言:"文之为德也大矣,与天地并生者何哉?"诗歌正以数字形态,在人类命运共同体中重演"仓颉造字,天雨粟,鬼夜哭"的文明盛景。

当3025年的考古学家用中微子扫描已沉入地下,由[诗音]颁发给[华夏诗社]的“特殊贡献奖”的奖杯时,或将破译出这样的铭文:"公元21世纪,华夏子孙以诗为舟,载着《尚书》'诗言志'的精神契约,在数字洪流中重建巴别塔。"

此刻,苕溪畔的晨雾漫过莫角山遗址,5G信号正将千万首诗歌送往近地轨道。我们看见古老的玉蝉在云端舒展翅膀,每片羽翼都折射着《风》《雅》《颂》的永恒光芒——这或许正是对"诗可以群"最壮阔的诠释:当人类的情感以诗的频率共振,文明便拥有了对抗熵增的永恒力量。▲(作者:徐晔 [华夏诗社]创始人,《文化产业讯息报》与《大湾区商业周刊》创始人。)